ヴァルター・ベンヤミンの「アウラ」概念について

秋丸 知貴

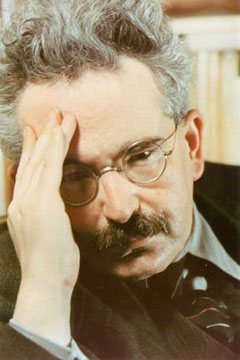

ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin:一八九二‐一九四〇年)が説く「アウラ(Aura)」とは、一体何だろうか?

本稿は、「アウラ」を原著に即して分析し、同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化、及び相互に宿るその時間的全蓄積と読解する。

1 アウラと時間

まず、ヴァルター・ベンヤミンは「写真小史」(一九三一年)で、「アウラ」について次のように述べている。

アウラとは一体何か? 空間と時間からなる一つの奇妙な織物である。つまり、どれほど近くにあろうとも、ある遠さの一回的な現れである。安らかな夏の真昼、地平に連なる山並を、あるいは見つめている者に影を落としている木枝を、瞬間あるいは時間がそれらの現れに関与するまで、目で追うこと――これが、この山々のアウラを、この木枝のアウラを呼吸することである(1)。

また、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二稿)」(一九三五‐三六年)で、「アウラ」について次のように繰り返している。

アウラとは一体何か? 空間と時間からなる一つの奇妙な織物である。つまり、どれほど近くにあろうとも、ある遠さの一回的な現れである。安らかな夏の午後、地平に連なる山並を、あるいは安らかにしている者に影を落としている木枝を、目で追うこと――これが、この山々のアウラを、この木枝のアウラを呼吸することである(2)。

これらの記述から、「アウラ」とは、「空間」と「時間」に関わる「ある遠さの一回的な現れ」であることが分かる。また、この場合の「ある遠さ」とは、「どれほど近くにあろうとも」現れる以上、「空間」的距離ではなく、「時間」的距離と解せる。

つまり、まずこの「空間と時間からなる一つの奇妙な織物」という、「ある遠さの一回的な現れ」としての「アウラ」は、物が、その成立以来、その存在する「空間」で蓄積してきた、唯一無二の「時間」と解釈できる。なお、この場合の物には、主体と客体の両方が含まれる。

事実、ベンヤミンは「セントラルパーク」(一九三九年)で、客体の蓄積的「時間」について次のように触れている。

「前世の生」は、物の中に時間的深淵を開示する(3)。

また、ベンヤミンは「若さの形而上学」(一九一三‐一四年)で、主体の蓄積的「時間」に関して次のように喩えている。

そう、それは時間だ。この「私」、様々な出来事が生起し、友人や敵や恋人など様々な人達と出会う、「私」に流れているのは、不滅の時間である(4)。

さらに、「見つめている者」に「影を落としている木枝」を「目で追うこと」が、「この木枝のアウラを呼吸すること」である以上、主体が客体の「アウラを呼吸する」時には、まず主体と客体が、「いま・ここ」に存在すること、すなわち同一の時間・空間上に直接的に現存することが前提と考えられる。

そして、物の「アウラを呼吸すること」が、「瞬間あるいは時間」が「それらの現れに関与する」まで「目で追うこと」である以上、主体が客体の「アウラを呼吸する」際には、同一の「空間」上で、主体が、自ら蓄積してきた「時間」の延長上で、客体を、それがこれまで蓄積してきた「時間」を背景に知覚することが条件と想定される。

なお、この「目で追うこと」が「安らかな夏の午後」に「安らかにしている者」により行われている以上、その主体の客体に対する知覚は静態的で持続的と推定される。

2 アウラと相互作用

それでは、こうした蓄積的「時間」としての「アウラ」の内容は、具体的には一体どのようなものだろうか?

この問題について、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」(一九三九年)で、「アウラ」について次のように告げている。

アウラの経験は、人間社会によく見られる反応形式が、無生物あるいは自然と人間の関係に転用されることに基づいている(5)。

また、ベンヤミンは「セントラルパーク」で、「アウラ」について次のように示唆している。

アウラの概念を、人間同士の社会的経験が自然に投影されたものとして流用すること。つまり、まなざしが送り返される(6)。

さらに、ベンヤミンは一九三五年頃の断章で、「アウラ」について次のように自問している。

アウラの経験と占星術の経験の間には、関連が存在する(?)。星々から振り返りまなざす、実在生物ないし実在物が存在するだろうか? そもそも、天空でまなざしを開く? 遠くからまなざす天体達が、アウラの根源現象だろうか(7)?

これらの描写から、「アウラ」の経験は、「人間」と「人間」の関係における「反応形式」が概念上の基本であり、さらにそれが「無生物」あるいは「自然」と「人間」の関係に転用されうることが分かる。そしてそこには、「まなざし」という視覚的問題が関わっていると推測できる。

これに関連して、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、視覚に関わる「アウラ」について次のように説いている。

見つめられている者、あるいは見つめられていると思っている者は、まなざしを開く。ある現れのアウラを経験するとは、その現れにまなざしを開く能力を授与することである(8)。

また、ベンヤミンは同稿で、視覚に関わる「アウラ」について次のように論じている。

まなざしには、自分がまなざしを送るものからまなざしを送り返されたいという期待が内在する。この期待(これは、言葉の単純な意味におけるまなざしと同様に、思考における注意という志向的まなざしにも付随しうる)が応えられる所では、まなざしには充実したアウラの経験が与えられる(9)。

これらの説明から、ベンヤミンの「まなざし」は、意識における志向的注意そのものを指すと解せる。従って、特に視覚の場合、「まなざし」とは、単に目に入ることではなく、意識を集中して見ること、つまり、見つめること、注視、観察等を意味すると解釈できる。

ベンヤミンによれば、主体が客体を「見つめる」時に客体が「まなざしを開く」ならば、主体は客体の「アウラ」を充実的に経験できる。この場合の「まなざしを開く」とは、その能力が別の個所で「まなざしを送り返す能力(10)」と換言されている以上、まず第一に、主体が客体に「まなざしを送る」際に、客体が主体に「まなざしを送り返す」ことと判読できる。

ここで、客体が「見つめる者」になり、主体が「見つめられている者」になるならば、主体もまた客体に「まなざしを送り返す」ことになる。すなわち、ここでは、相互の注視により相互の注視が喚起され続ける相互反応が生じることになる。言い換えれば、これは、同一の時空間上に存在する主体と客体の間における、相互の作用(アクション)により相互の反作用(リアクション)が喚起され続ける、「相互作用(インタラクション)」である。

事実、ベンヤミンは『ドイツ・ロマン派における芸術批評の概念』(一九一九年)で、主体と客体の「相互作用」について次のように書いている。

ある存在が他の存在により認識されることは、認識されるものの自己認識、認識するものの自己認識、そして認識するものが自らの認識する存在により認識されることと、重なり合う(11)。

また、ベンヤミンは「運命と性格」(一九一九年)で、主体と客体の「相互作用」について次のように記している。

作用する人間と外的世界の間では、むしろ全てが相互作用であり、両者の作用圏は相互に行き合っている(12)。

客体は主体により初めて客体として規定され、主体も客体により初めて主体として規定される。つまり、客体は主体が存在することにより初めて客体として存在し、主体も客体が存在することにより初めて主体として存在する。

すなわち、時間上、客体は主体の時間において生起し、主体も客体の時間において生起する。また、空間上、客体は主体の位置により定位され、主体も客体の位置により定位される。

こうして、生物・無生物を問わず、主体は客体に作用し、客体も主体に作用する。そして、持続的経験体としての主体には客体が記録され、持続的経験体としての客体にも主体が記録される。従って、より包括的には、主体が客体を「見つめる」時に客体が「まなざしを開く」とは、生物であれ無生物であれ、客体の蓄積的「時間」に主体が取り込まれることと解せる。

またその場合、主体と客体が相互に自らの蓄積的「時間」に相手を取り込む過程は、呼吸的と形容しうる。そして、そうした呼吸的「相互作用」においては、両者の「作用圏」が緊密であればある程、持続的経験体としての主体と客体の双方には、相互に相手の存在がより克明に刻印されることになる。

例えば、ベンヤミンは「若さの形而上学」で、主体と客体の「相互作用」に関して次のように言っている。ここでは、主体による客体の規定が考察されている。

あらゆる出来事は、風景として私達を取り巻く。なぜなら、物の時間である私達は、少しも時間を知らないから。木々の傾き、地平線、山陵の鋭さだけが、突然関係に満ちて目覚め、その中で、それらは私達をその中心に据える。風景が私達をその中心に据えると、樹梢は私達の周囲で問いさざめき、谷々は私達を靄で包み込み、謎めいた家々は私達に様々な形で迫ってくる。つまり、風景の中心である私達が、これら全てに対し降りかかる(13)。

また、ベンヤミンは同稿で、主体と客体の「相互作用」に関して次のように語っている。ここでは、主体による客体の規定が、時間的のみならず空間的でもあることが分析されている。なお、主体の蓄積的「時間」には「過去」の客体が記録されており、「現在」の主体は、その自らの蓄積的「時間」における「過去」の客体の「未来」である。

しかし、〔その中心で〕私達が打ち震えている間中、一つの問いが心を占め続ける。つまり、私達は時間なのか? 傲慢さが、私達に然りと答えさせたがる――それでは風景は消失し、私達は俗化してしまう。〔…〕唯一の解答は、私達が一本の小道を歩むことである。歩むにつれて、同じ環境が私達を聖化する。そして私達は、答えを知らぬまま、中心であることにより、そして私達との遠ざかりや近付きにより、私達の肉体の運動で物を規定し、私達は、木々や野原を類似物から分別し、それらを私達の存在の時間で溢れさせる。私達は、野原や山々を、それらの恣意性から限定する。すなわち、野原や山々は、私達の過去の存在になる――子供時代が予言したように。私達は、それらの野原や山々の未来である〔括弧内引用者〕(14)。

さらに、ベンヤミンは同稿で、主体と客体の「相互作用」に関して次のように話している。ここで、主体は客体と同一の時空間上で原物的・直接的に「相互作用」している。ちなみに、主体の蓄積的「時間」と客体の蓄積的「時間」の最新の遭遇点こそが、「現在」であろう。

時間に浸透され、風景は私達の前で息づき、身震いする。私達は互いによって守られる、風景と私は。私達は、裸と裸で抱き合う。私達は、結ばれ一つになる(15)。

3 アウラと痕跡

これらのことから、「アウラ」とは、この「相互作用」による物の変化と解せる。また、この変化が「痕跡」として「時間」的に蓄積された総体も、「アウラ」と解釈できる。

つまり、「アウラ」とは、物がその誕生以来、持続的経験体として備蓄してきた、固有の付加的「痕跡」全てと理解できる。そうであれば、「アウラの経験」(アウラを呼吸すること)とは、共に「痕跡」の「時間」的蓄積の総体に被われた主体と客体が、同一の時空間上で「相互作用」しつつ、その変化がさらに双方の「痕跡」の「時間」的蓄積の総体に更新され続ける経験と解釈できる。

これに関連して、ベンヤミンは『ハシッシについて』(一九七二年)所収の「一九三〇年三月初旬のハシッシ」で、「アウラ」について次のように説明している。ここで、「アウラ」は、一般に経験困難ないわゆる神秘的「霊気」の類ではなく、あくまでも現実に経験可能な「空間と時間からなる一つの奇妙な織物」としての「痕跡」であることに注意したい。

第一に、真のアウラは、全ての物に現れる。人々が思い込んでいるように、特定の物にだけ現れるのではない。第二に、アウラは、物が行うあらゆる運動――それがその物のアウラなのだが――に伴い、完全に根底から変化する。第三に、真のアウラは、通俗的神秘主義の書物が図解したり描写したりするような、ピカピカした心霊術的な魔法の発光とは全く考えられない。むしろ、目立つものが真のアウラである。つまり、装飾的なもの、物や存在が包まれたように固く縫い込められた装飾模様、それが真のアウラである(16)。

こうした「アウラ」を生み出す「相互作用」は、「まなざし」等の視覚的語彙を比喩と捉えれば、相手が無生物の場合でも成立しうる。

事実、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、視覚以外の感覚がもたらす「アウラ」に関して次のように解説している。

無意志的記憶に定住しつつ、ある観察対象の周りに集まろうとする諸表象を、この対象のアウラと呼ぶならば、その観察対象にまつわるアウラは、ある使用対象に熟練として沈積する経験に正に対応する(17)。

ここで、「ある使用対象に熟練として沈積する経験」が「アウラ」と対応するならば、当然「アウラ」を生み出す「相互作用」は、視覚だけに限定されるとは考えられない。すなわち、この「相互作用」には、視覚のみならず、触覚・聴覚・嗅覚・味覚の五感全てが関係すると推定できる。

それでは、こうした「相互作用」による変化の内実は、具体的には一体どのようなものだろうか?

それは、まず生物の場合には、主体が客体を見つめる時に、客体が主体を見つめ返す等の意識的反応の変化である。また、生物でも無生物でも、主体が客体に接触する時に、両者に生じる物質的構造の変化も考えられる。そして、主体と客体が様々に相互関与する際に、各々に備わる歴史的証言性もこうした変化に含めうる。

実際に、ベンヤミンは「複製技術時代の芸術作品(第二版)」で、次の特徴を「アウラの概念(18)」に纏めている。

ある物の真正性は、その物質的存続から歴史的証言性まで、根源から伝達されうる全ての総体である(19)。

物は、それが存在し始めた原初から、その存在する場所で、同一の時空間上に存在する他の物と絶えず「相互作用」を行う。そして、その「相互作用」による変化は、「痕跡」の「時間」的蓄積としてそれぞれの物に堆積していく。

その場合、生物・無生物を問わず、主体と客体の「相互作用」の度合が高ければ高いほど、それにより両者が被る変化、つまり「アウラ」は濃密に増える。特に、もしその主体が生物であれば、客体に対する注意の度合が高ければ高いほど、またそこで発揮される五感の度合が高ければ高いほど、相手に対する情動の密度も上昇し、相互に被る心理的変化や物理的変化、すなわち「アウラ」もまた濃密に増加する。そして、もしその主体が生物であれば、客体との「相互作用」の度合が高ければ高いほど、主体は相手と自分の「アウラ」的実体をより深く知覚しうる。

これに関連して、ベンヤミンは『ハシッシについて』所収の「ヴァルター・ベンヤミン:二度目のハシッシ吸引後の主症状」(一九二八年)で、「アウラ」について次のように伝えている。

ブロッホは、私の膝にそっと触ろうとした。その接触は、まだ指先が触れるずっと前から私には知覚され、私はそれを自分のアウラへの極めて不快な侵犯と感じていた(20)。

同一の時空間上で、主体が客体に「まなざしを送る(注意を向ける)」と、客体は「まなざしを開く」。つまり、主体の蓄積的「時間」の最先端に客体が出現し、客体は主体に、「アウラ」、すなわち「痕跡」の「時間」的蓄積の総体に被われた自らを開示する。そして、主体を被う「痕跡」の「時間」的蓄積の総体には、その「アウラ」に被われた客体との「相互作用」による変化の「痕跡」が、その密度に応じて新たに加算されていく。

同時に、客体の蓄積的「時間」の最前線にも主体が顕現し、主体は客体に、「アウラ」、すなわち「痕跡」の「時間」的蓄積の総体に被われた自らを顕示する。そして、やはり客体を被う「痕跡」の「時間」的蓄積の総体にも、その「アウラ」に被われた主体との「相互作用」による変化の「痕跡」が、その濃度に応じて再び累積されていく。

こうした、同一の時空間上における、主体と客体の持続的・歴史的・止揚的・産出的な相互交流の過程を、「アウラの経験」、あるいは「アウラを呼吸すること」と読解できる。

これに関連して、ベンヤミンは「来たるべき哲学のプログラムについて」(一九一七‐一八年)で、「経験」について次のように要約している。ここで彼の言う「経験」こそ、「アウラの経験」である。

経験は、認識の一貫的かつ連続的な多様性である(21)。

そして、主体は、こうした客体との「アウラの経験」を通じて、眼前の客体のみならず、客体がそれまで悠久の時間の経過の中で邂逅してきた、全ての無数の相手の臨在をも感受しうるだろう。

このことを、ベンヤミンは『パサージュ論』で次のように表現している。

痕跡とアウラ。痕跡は、それを残したものがどれほど遠くにあろうとも、ある近さの現れである。アウラは、それを呼び起こすものがどれほど近くにあろうとも、ある遠さの現れである。痕跡においては、私達が物を捉える。アウラにおいては、物自身が私達を捕える(22)。

また、ベンヤミンは「ボードレールにおける幾つかの主題について」で、「アウラ」について次のように例示している。

プルーストがアウラの問題にいかに精通していたかは、強調するまでもない。ともかく、彼がアウラの理論を含む諸概念に折に触れ言及しているのは注目に値する。「神秘を愛する人々は、物にはかつてそれに注がれたまなざしの幾分かが残っていると信じたがる」。(これは正に、まなざしを送り返す能力であろう。)「彼等の意見では、史跡や絵画は、幾世紀の経過の中で数多くの賛美者の愛と観想が織り成した微かなヴェールに被われてしか現れないのである。」(『失われた時を求めて』第七篇「見出された時」)(23)。

4 アウラと収集家

おそらく、ベンヤミンがこのように「アウラ」を鋭敏に意識化しえたのは、彼自身が「収集家」気質であったことと無縁ではない。

事実、ベンヤミンが玩具や書物等の収集家であったことはよく知られているが、彼はその経験に基づき、「人形礼讃」(一九三〇年)で、「収集家」について次のように弁じている。ここでは、物の内に「過去」という「時間」的「遠さ」、つまり「アウラ」が「見通さ」れていることに留意したい。

収集家にとっては、彼の収集物一つ一つの内に世界が現前している。それも秩序立った形で。ただし、その秩序は、ある思いがけない、それどころか俗人には理解不能な連関に従っている。しかし、次のことを想起しさえすれば良い。どの収集家にとっても、その収集物だけではなく、その収集物の過去全体もまた、どちらも重要であり、その過去には、その収集物の成立や即物的な状態に関する過去だけではなく、その収集物の仮象上の外的歴史の詳細、つまり、前所有者や、購入額や、評価額等も含まれる。これら全てが、科学的な諸相も、それ以外の諸相も、真の収集家にとっては、彼の収集物一つ一つのどの内でも、一つの魔術的な百科事典へ、一つの世界秩序へと凝縮し、それらの概要が彼の収集物の運命である。収集家は、物世界の観相家である。そうした者を一人、彼が自分の陳列棚の収集物をどのように扱うか、観察しさえすれば良い。彼は、収集物を手に取るや否や、その収集物により啓示を受け、その収集物によりその遠さを見通す、一人の魔術師のように見える(24)。

また、ベンヤミンは「蔵書の荷解きをする」(一九三一年)でも、「収集家」について次のように談じている。ここで彼の言う「影響圏」が、先述の「作用圏」に該当しよう。

収集家を最も深く魅了するのは、個々の物を一つの影響圏に閉じ込めることです。一方、その影響圏の中で、個々の物は、最後の身震い――所有されるという身震い――を積み重ねつつ凝固します。思われたこと、考えられたこと、意識されたこと全てが、彼の収集物の台座、額縁、飾台、被掛になります。その物の由来である、時代、地域、手業、所有者――これら全てが、真の収集家にとっては、彼の収集物一つ一つのどの内でも、一つの魔術的な百科事典へと凝縮し、それらの総体が彼の収集物の運命です。それゆえ、ここで、この親密な領域で、偉大な観相家が――収集家は物世界の観相家です――どのように運命の解読者になるかを推測できます。収集家を一人、彼が陳列棚の収集物をどのように扱うか、観察しさえすれば良いのです。彼は、収集物を手に取るや否や、その収集物により啓示を受け、その遠さを見通すように見えます(25)。

さらに、ベンヤミンは『パサージュ論』で、「収集家」について次のように綴っている。ここでは、ベンヤミンが、「収集家」が物の「アウラ」を経験する時の「まなざし」は、まずその物の「使用価値」から離れ、次にその物に対する「交換価値」的利害等の「関心」からも離れていると主張していることに注目したい。

真の収集家は、物をその機能連関から解き放つということが、出発点になるかもしれない。しかし、それは収集家の奇妙な行動様式を汲み尽した見方ではない。なぜなら、それはカント的・ショーペンハウアー的な意味での「関心無き」観察を構成する基礎ではないからである。だが、そうした「関心無き」観察により、収集家は物に対するある比類無きまなざしを獲得する。このまなざしは、世俗的な所有者のまなざしより、それ以上かつそれ以外のものを見るのであり、偉大な観相家のまなざしと比較されるのが一番相応しいまなざしである。しかし、収集家が物とどのように出会うかは、これとはまた別の観察によりもっと鮮明に思い描かねばならない。つまり、収集家にとっては、彼の収集物一つ一つの内に世界が現前しており、それも秩序立った形においてであることを知らねばならない。ただし、その秩序は、ある思いがけない、それどころか俗人には理解不能な連関に従っている。この連関は、事物の月並な配列や分類に対し、おおよそ自然の秩序に対する百科事典の秩序に相当する。しかし、次のことを想起しさえすれば良い。どの収集家にとっても、その収集物だけではなく、その収集物の過去全体もまた、どちらも重要であり、その過去には、その収集物の成立や即物的な状態に関する過去だけではなく、その収集物の仮象上の外的歴史の詳細、すなわち、前所有者や、購入額や、評価額等も含まれる。これら全てが、「即物的な」データも、それ以外のデータも、真の収集家にとっては、彼の収集物一つ一つのどの内でも、一つの全く魔術的な百科事典へ、一つの世界秩序へと凝縮し、それらの概要が彼の収集物の「運命」である。それゆえ、ここで、この親密な領域で、偉大な観相家が(収集家は物世界の観相家である)、どのように運命の解読者となるかを理解できる。一人の収集家が、自分の陳列棚の収集物をどのように扱うか、注目しさえすれば良い。彼は、収集物を手に取るや否や、その収集物により啓示を受け、その収集物によりその遠さを見通す、一人の魔術師のように見える(26)。

これに関連して、ベンヤミンは「個別科学と哲学」(一九二三年)で、物の「アウラ」を経験する「哲学者」の「まなざし」に言及している。ここで彼の言う、即物的外見以上かつ以外の「物の内」に「目覚め」る「何か」こそ、「痕跡」の「時間」的蓄積の総体としての「アウラ」に他ならない。ここにおいて、ベンヤミン自身における「収集家」と「哲学者」は合致する。

まなざしは、物の内に何かを目覚めさせ、それが志向に対し飛び出て来るように、物と出会わねばならない。瑣末な哲学者や狭小な科学者の態度をした報告者が、そのまなざしを向けている物を羅列的に叙述するのに対し、集中する注視者には、物自体から何かが飛び出て来て、彼をその内に導き、捕える。そして、別の何か、すなわち意図せざる真実が、〔真の〕哲学者から語り出されるのである〔括弧内引用者〕(27)。

5 アウラとマルクス

こうした、ベンヤミンの「アウラ」概念には、彼が傾倒していたカール・マルクスの諸概念との理論的類似性を様々に指摘できる。

まず、「アウラ」を生み出す「相互作用」における存在相互の四つの認識作用には、ヘーゲル弁証法における「即自存在」→「対自存在」→「即自かつ対自存在」という経験概念を背景とする、マルクス唯物弁証法における人間の対象に対する労働を通じた歴史的・止揚的な自己生成過程の影響を観取できる。

また、「アウラ」を「痕跡」の「時間」的蓄積の総体と見なすことには、マルクス経済学が「商品」に「使用価値」と「交換価値」を見、特にその神秘的・超感覚的性質としての「交換価値」を、社会的関係による社会的属性として抽象的一般的人間の投下労働時間量と捉えることが一つの発想源になっていよう。

現実に、ベンヤミンは、マルクス思想の中心概念の一つである「商品」の「交換価値」や「物神的性格」を、「パリ――一九世紀の首都」(独語草稿一九三五年・仏語草稿一九三九年)や『パサージュ論』の「X マルクス」等で度々引用している。

その上で、ベンヤミンは「パリ――一九世紀の首都(独語草稿)」で、「商品」の「使用価値」と「交換価値」に関連しつつ、それらとは別種の価値である「骨董価値」、言い換えれば「アウラ」に関して次のように論及している。ここで、「収集家」の夢見る「遠隔の世界」や「過去の世界」は、「空間」的遠隔地や「時間」的過去時と解釈できるが、それらはやはり「時間」的距離としての「遠さ」、すなわち「アウラ」に還元されうるものであることに着目したい。

収集家は、室内の真の住人である。彼は、物の美化を自らの仕事とする。彼には、物の所有を通じて物から商品的性格を拭い去るというシジュフォス的任務が課される。しかし、彼は物に、使用価値の代りに骨董価値を付与するに過ぎない。収集家は、遠隔の世界や過去の世界に赴く夢を見るだけでなく、それと同時により良い世界に赴く夢を見る。そのより良い世界では、やはり人間には、自らが必要とするものは日常生活と同じ程度に与えられていないが、それでも物は、有用という苦役からは自由なのである(28)。

そして、ベンヤミンは「パリ――一九世紀の首都(仏語草稿)」でも、「骨董価値」、換言すれば「アウラ」に関して次のように論述している。

収集家は、室内の真の住人である。彼は、物の理想化という自らの仕事を行う。彼にこそ、物から商品的性格を拭い去る(なぜなら、彼はそれらを所有しているのだから)というシジュフォス的任務が課される。しかし、彼は物に、使用価値の代りに骨董価値を付与することしか知らない。収集家は、遠隔の世界や過去の世界だけではなく、それと同時により良い世界を呼び起こすことを好む。そのより良い世界では、実際には人間は、現実世界におけると同様に、自らが必要とするものはわずかしか所有していないが、それでも物は有用という束縛からは自由なのである(29)。

以上のことから、ベンヤミンの「アウラ」は、同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化、及び相互に宿るその時間的全蓄積と定義できる。

そして、この「アウラ」概念は、骨董を愛好するベンヤミンが、マルクス哲学における「使用価値」や「交換価値」では捉えられない骨董の特殊な価値を概念化したものである可能性を指摘できる。

少なくとも、ベンヤミンの「アウラ」概念の形成には、彼自身の収集家気質と彼のマルクス哲学への思想的関心が深く関与していたと特定できよう。

註

引用は全て、既訳を参考にさせて頂いた上での拙訳である。

(1)Walter Benjamin, »Kleine Geschichte der Photographie« (1931), in: Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 378.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「写真小史」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五七〇頁。

(2)Walter Benjamin, »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

[Zweite Fassung]« (1935/36), in: Gesammelte Schriften, VII (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, S. 355. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、五九二頁。(以下、»Das

Kunstwerk« 「芸術作品」と略す。)

(3)Walter Benjamin, »Zentralpark« (1939), in: Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, S. 679.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「セントラルパーク」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、三九六頁。

(4)Walter Benjamin, »Metaphysik der Jugend« (1913/14), in: Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 97-98. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「若さの形而上学」『来たるべき哲学のプログラム』道籏泰三訳、晶文社、一九九二年、二七頁。

(5)Walter Benjamin, »Über einige Motive bei Baudelaire« (1939), in: Gesammelte Schriften, I (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, S. 646.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、四七〇頁。(以下、»Über

einige Motive« 「いくつかのモティーフについて」と略す。)

(6)Benjamin, »Zentralpark«, S. 670. 邦訳、ベンヤミン「セントラルパーク」三八一頁。

(7)Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, II (3), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 958.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「類似・模倣についてのメモ四篇・4」『来たるべき哲学のプログラム』道籏泰三訳、晶文社、一九九二年、二八八頁。

(8)Benjamin, »Über einige Motive«, S. 646-647. 邦訳、ベンヤミン「いくつかのモティーフについて」四七〇頁。

(9)Ebd., S. 646. 邦訳、同前、四七〇頁。

(10)Ebd., S. 647. 邦訳、同前、四七一頁。

(11)Walter Benjamin, »Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik«

(1919), in: Gesammelte Schriften, I (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974; Dritte Auflage, 1990, S. 58.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』浅井健二郎訳、ちくま学芸文庫、二〇〇一年、一一二頁。

(12)Walter Benjamin, »Schicksal und Charakter« (1919), in: Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 173.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「運命と性格」『ドイツ悲劇の根源(下)』浅井健二郎訳、ちくま学芸文庫、一九九九年、二〇八頁。

(13)Benjamin, »Metaphysik der Jugend«, S. 99. 邦訳、ベンヤミン「若さの形而上学」三一頁。

(14)Ebd., S. 99. 邦訳、同前、三一‐三二頁。

(15)Ebd., S. 100. 邦訳、同前、三二頁。

(16)Walter Benjamin, Über Haschisch: Novellistisches, Berichte, Materialien, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972, S. 107. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『陶酔論』飯吉光夫訳、晶文社、一九九二年、一四三‐一四四頁。(以下、Über Haschisch 『陶酔論』と略す。)

(17)Benjamin, »Über einige Motive«, S. 644. 邦訳、ベンヤミン「いくつかのモティーフについて」四六七頁。

(18)Benjamin, »Das Kunstwerk«, S. 353. 邦訳、ベンヤミン「芸術作品」五九〇頁。

(19)Ebd., S. 353. 邦訳、同前、五八九頁。

(20)Benjamin, Über Haschisch, S. 73. 邦訳、ベンヤミン『陶酔論』一〇〇頁。

(21)Walter Benjamin, »Über das Programm der kommenden Philosophie« (1917-18), in: Gesammelte Schriften, II (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1977; Zweite Auflage, 1989, S. 168.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「来たるべき哲学のプログラムについて」『ドイツ・ロマン主義における芸術批評の概念』浅井健二郎訳、ちくま学芸文庫、二〇〇一年、三七七頁。

(22)Walter Benjamin, »Das Passagen-Werk«, in: Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 560. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波書店、一九九四年、一三四頁。

(23)Benjamin, »Über einige Motive«, S. 647. 邦訳、ベンヤミン「いくつかのモティーフについて」四七一頁。

(24)Walter Benjamin, »Lob der Puppe« (1930), in: Gesammelte Schriften, III, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972; Dritte Auflage, 1989, S. 216-217.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「人形礼讃」『ベンヤミン・コレクション(2)』浅井健二郎編訳、三宅晶子・久保哲司・内村博信・西村龍一訳、ちくま学芸文庫、一九九六年、七〇頁。

(25)Walter Benjamin, »Ich packe meine Bibliothek aus« (1931), in: Gesammelte Schriften, IV (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972; Sechstes Tausend, 1981, S.

389. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「蔵書の荷解きをする」『ベンヤミン・コレクション(2)』浅井健二郎編訳、三宅晶子・久保哲司・内村博信・西村龍一訳、ちくま学芸文庫、一九九六年、一六‐一七頁。

(26)Walter Benjamin, »Das Passagen-Werk«, in: Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 274-275. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅴ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・吉村和明・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子・細見和之訳、岩波書店、一九九五年、一二八‐一二九頁。

(27)Walter Benjamin, »Zu <m Thema> Einzelwissenschaft und Philosophie« (1923), in: Gesammelte Schriften, VI, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985; Zweite Auflage, 1986, S. 50. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「個別科学と哲学」『来たるべき哲学のプログラム』道籏泰三訳、晶文社、一九九二年、二一九頁。

(28)Walter Benjamin, »Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts« (1935),

in: Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 53.

邦訳、ヴァルター・ベンヤミン「パリ――十九世紀の首都」『ベンヤミン・コレクション(1)』浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ちくま学芸文庫、一九九五年、三四四頁。

(29) Walter Benjamin, »Paris, Capitale du XIXème siècle« (1939), in: Gesammelte Schriften, V (1), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, S. 67. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅰ)』今村仁司・大貫敦子・高橋順一・塚原史・三島憲一・村岡晋一・山本尤・横張誠・與謝野文子訳、岩波書店、一九九三年、四二頁。

【付記】

本稿は、次の拙稿を加筆修正したものである(2013年1月26日)。

秋丸知貴「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」『モノ学・感覚価値研究』第6号、京都大学こころの未来研究センター/モノ学・感覚価値研究会、2012年、131‐138頁。

Copyright (C) Tomoki Akimaru.All rights reserved.