近代照明は、近代絵画に一体どのような影響を与えたのだろうか?

本章は、この問題について屋内照明を中心に考察する。

1 近代照明について

一八世紀以後の急速な科学技術の発達は、照明技術においても「近代技術」の性格である「有機的自然の限界からの解放(1)」をもたらす。つまり、太陽光や天然燃料による単なる「自然照明」とは質的に異なる、脱自然的で革命的な「近代照明」が次々に発明される。

古来、西洋では、天然燃料による人工照明(松明・ロウソク・灯油ランプ等)は、光度が非常に微弱で不安定な上に燃焼時間も極めて短かった。また、建築は、側壁で天井や壁面自体の荷重を支えるために窓の大型化には一定の限界があり、太陽光の採光はそれに応じて減少され不均等になる上に、日照時間も非常に限定されていた。これらのため、日没後は世界全体が暗闇に沈むことになり、特に屋内は日中でも閉鎖的で不均斉な陰影空間として知覚されていた。

参考図版 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール 《悔い改めるマグダラのマリア》 1625-33年

これに対し、第七章で見たように、まず屋内照明を革新したのがガラス建築である。一九世紀半ばに登場したガラス建築は、大量生産による鉄材を支柱に用いて、天井や壁面に透明ガラスを張り巡らせることを可能にし、太陽光を全面的に射入させることで、日中の屋内照明を改善する。つまり、旧来の建築構造以上に射入光を増量化・均一化することで、従来の屋内に巣食っていた暗い不均斉な陰影を追放する。

しかし、ガラス建築は、その光源を主に未だ太陽に依存していた。そのため、ガラス建築では、照明光の増加は開口部の拡大限界が上限となる上に、時刻・天候・立地条件にも大きな制約を受けていた。

これに対し、やがて光源自体において「有機的自然の限界からの解放」を招く近代照明が開発される。すなわち、近代照明は、建築条件や日照条件の様々な制限からも徐々に自律し、純粋に科学的技術革新のみで自然照明以上に照射光を増量化・均一化する。それにより、その明るく眩しい照明光は、屋内全体をさらに隈なく照らし出すことは勿論、夜間の屋外にも展開する。その結果、近代照明は、先行するガラス建築と連携しつつより日常生活の隅々まで浸透し、次第に人々の形態と色彩や時間と空間に関する心性を大きく変えることになる(2)。

例えば、レイナー・バナムは『快適環境の建築』(一九六九年)で、ガラス建築と近代照明について、「非常に豊富な光量は、大面積の透明または半透明の素材と結合して、それまでに確立されていた建築を見る際の全ての視覚的習慣を実際に覆した(3)」とし、「利用しうる光や、使用された光の総量は、それ自体人間の生活における主要な革命を構成するに違いない(4)」と示唆している。

2 近代照明について

それでは、近代照明とは一体何だろうか? ここで言う近代照明は、ガス灯と電灯である(5)。

編年的には、石炭を乾留して生じるガスを用いる裸火のガス灯は一七九二年にウィリアム・マードックが発明し、さらに発光体であるマントルを装着した白熱ガス灯は一八八六年にカール・ヴェルスバッハが開発している。

また、電池による電気放電を利用するアーク灯は一八〇八年にハンフリー・デーヴィが成功し、発電機による電流でフィラメントを発光させる白熱電灯は一八八一年にトーマス・エディソンが実現している。

一般に、ガス灯も電灯も、まず屋外照明として登場した後、技術革新による改良を経て次第に屋内照明に適用されていく。ガス灯は一八六〇年代に普及が進むが、よりコストの安い電灯に一八八〇年代に電灯に圧迫される。しかし、一八八六年代のガスマントルの発明で粋を吹き返す。後にガス灯は安全な電灯に駆逐されるが、二重ッ世紀初頭までは同時並行していた。二重ッ世紀初頭までは室内灯はガス灯が主流で、電灯が室内照明に用いられるのはが発明された年ごろからである。

蝋燭が四〇ルクスであるのに対し、裸火のガス灯は六〇ルクスでしかなかったが、白熱ガス灯は二八〇ルクスだった。

まず、従来の天然燃料による灯明に対し、一八六〇年代に普及が進むガス灯は、照明の光度・光量・一定性・持久性を強力に増す。そのため、ガス灯は脱自然的で抽象的な光源になり、屋内は旧来の石造建築・木造建築よりは勿論、ガラス建築よりも一層明るくなる。

ただし、ガス灯は、光源に未だ火炎を用いる点で相対的に自然的要素を残留させていた。そのため、その光には若干の揺らぎが残存すると共に、常に引火や換気等の問題があり、煤煙や悪臭等の弊害も伴っていた。

これに対し、一八八〇年代に実用化された電灯は、照明の光度・光量・一定性・持久性をより強力に増し、ほぼ揺らぎを持たない発光を達成する一方で、発火性や汚染性を減少させる。この傾向は、電灯の中でも、アーク灯から、白熱灯、水銀灯、蛍光灯へと改良されるにつれて一層進展する。その結果、電灯はより脱自然的で抽象的な光源になり、屋内はガス灯と同程度かそれ以上に明快で快適になる。

例えば、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『光明』(一九八三年)で、近代照明について次のように述べている。「往時のガス灯が達成したことを、電灯は一段と高度な技術で反復した。ガス灯はロウソクや灯油ランプに対し灯芯を廃止することで前進したが、電灯は火炎を廃止することでさらに一歩前進した(6)」。

事実、ジュール・ジャナンは一八三九年に、ガス灯について次のように喩えている。「ガス灯が、太陽に取って代わった(7)」。

また、フランシス・アプトンは一八八〇年に、電灯について次のように形容している。「太陽光が、いずれ石炭の森と化す繁茂する植物に降り注ぎ、集められ、蓄えられ、幾世紀もの間、再び光へ転化されるのを待ち続けていた。今や、原始時代に蓄積され、炭層に貯蔵された潜在力は、蒸気機関における化学的、分子的、機械的な力の諸段階を経た後、電気に転換され、発明家の天才に助けられ、百万の家庭用太陽と化して、無数の家々を照明するのを待つばかりである(8)」。

3 近代照明による形態・色彩感覚の変容(1)

それでは、近代照明は人間の心性を一体どのように変容させたのだろうか? まず、近代照明による形態・色彩感覚の変容について見てみよう。

この問題について、アラン・コルバンは、アラン・ベルトランとパトリス・カレの共著『妖精と女召使』(一九九一年)の序文で、近代照明に関して次のように指摘している。「明らかに、照明の革命は視覚の優位をかつて以上に広範に展開させた。同時に、照明の革命はまなざしの仕組を変えた(9)」。

まず、近代照明は、その強力で豊富な発光により、ガラス建築以上に、従来は陰翳に沈んでいた対象の形態を明白に呈示する。その一方で、その時間的にも空間的にも一様な照射は、対象の奥行を平板化する。また、近代照明は、その強烈で豊満な発光により、ガラス建築以上に、旧来は暗くくすんでいた対象の色彩を鮮明に露呈する。その一方で、その規則的で画一的な照射は、対象の色彩を多様に変調する。こうした近代照明による対象の形態や色彩の変容は、屋内は勿論、夜間の屋外でも生じる。これらの結果、人々の形態・色彩感覚は文字通り一新される。

事実、アラン・コルバンは先述の序文で、近代照明による形態の明瞭化について次のように書いている。「電灯の眩しい光により、明瞭な輪郭が即座に現れる。電灯は、パストゥール革命を冷酷に補強する。電灯とパストゥール革命が、今や同一視される無秩序と不衛生を追い詰めるように働き、両者はその両方を強力に少しずつピカピカにしていく(10)」。

また、ヴィルヘルム・ハウゼンシュタインは一九四四年九月一六日付の日記で、近代照明による形体の平板化について次のように記している。「最近、よく電灯が故障する。そこで、私達は予備の僅かなロウソクに頼ることになる。何しろ、あらゆる物の有難味が二倍にも三倍にも感じられる時局を迎えているので、私達はロウソクの『か弱い』光の中では、全ての対象が全く別物に、つまり遥かに彫り深く際立った起伏を帯びることに気付いた――これこそ正に真の対象性である。電灯では、それは失われていた。つまり、確かに電灯の下では対象は(一見)より明瞭なのだが、しかし実際には、電灯は対象を平板にする。電灯は明る過ぎるので、対象は厚味を、隈取を、質感を、すなわち本質を全く喪失してしまう。ロウソクの光の下では、陰影が遥かに大きな意味を孕み、対象に対する正当で適切な造形力を持っている。また明るさも、対象が――詩情を内に秘めたまま――(言わば最高度に)あるがままの姿で存在するのに必要な程度で照らすのである(11)」。

さらに、一八七八年の『衛生(サニタリアン)』誌は、近代照明による色彩の鮮明化について次のように伝えている。「花々は生々しく、木々は鮮やかな緑色である……あらゆる衣服と帽子が、白昼のようにその本来の色彩で明瞭かつ明確に浮き出ている(12)」。

そして、ギー・ド・モーパッサンは「悪夢の夜」(一八八七年)で、近代照明による色彩の変調について次のように綴っている。「私はシャンゼリゼに着いたが、そこではコンサート・カフェが樹葉の内の炉辺のように見えた。黄色い光を浴びたマロニエは、色を塗られたようで、燐光を発する木々のように見えた(13)」。

4 近代照明による時間・空間意識の変容(1)

さらに、近代照明は、形態・色彩感覚のみならず、時間意識も変容させる。つまり、近代照明は、光源を太陽から切り離し、照明光を自由に強力かつ安定的に供給することで、まるで夜を昼のように明るくする。こうした近代照明による夜と昼の曖昧化は、屋内は勿論、屋外でも成立する。その結果、人々には夜間も昼間のように感じる新しい時間意識が現出する。

例えば、アラン・コルバンは前述の序文で、近代照明による時間意識の変容について次のように説いている。「夜を容易に追放しつつ、電灯は時間を再編する。〔…〕電灯により、昼夜のリズムと、時間生物学に属する全てが転覆される(14)」。

こうした夜間を昼間化する近代照明は、社会生活を慢性的に不夜城化する。そのため、人々にとって、もはや日出と共に起床し日没と共に就寝することは絶対的な約束事ではなくなる。また、こうした生活様式の脱自然化は、人間の自然な生理本能を大いに狂わせる。その一方で、その強烈な発光の増加は、夜の娯楽に祝祭的な興奮状態を蔓延させる。

例えば、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『光、輝き、眩惑』(一九九二年)で、近代照明による昂揚感について次のように論じている。「大都市特有の生活、文学や芸術において繰り返し主題化される大都市生活のほとんど麻薬じみた昂揚は、自然光が消え、近代照明がそれに取って代わった時に始まる(15)」。

事実、ゴットフリート・ゼンパーは『学問・産業・芸術』(一八五二年)で、近代照明による昂揚感について次のように賛している。「ガス灯は、何と素晴らしい発明だろう! 何という方法でこのガス灯は、(生活の必要上の限りない重要性はさておき)私達の祝祭を豊かにしてくれることか!(16)」。

また、ドルフ・シュテルンベルガーは『パノラマ、あるいは一九世紀の風景』(一九三八年)で、近代照明による昂揚感について次のように評している。「都会の夜自体が、遍在する照明により一種の永続的な昂奮状態の祝祭になっている(17)」。

これに加えて、近代照明は、時間意識のみならず空間意識も変容させる。すなわち、近代照明は、ガラス建築以上に、照明光の質と量を向上させることで、光源からの隔たりにより生じる屋内の明暗の疎密性を一層均一化する。また、屋内を明光で充満させることにより、屋内と屋外の差異を一層曖昧化する。その結果、人々には屋内も日中の屋外のように感じる新しい空間意識が登場する。

これに関連して、谷崎潤一郎は「陰翳礼讃」(一九三三-三四年)で、「西洋人」は「部屋の中も成る可く隈を作らないやうに、天井や周圍の壁を白つぽく」するとし、近代照明による屋内の屋外化に関して次のように記述している。「蠟燭からラムプに、ランプから瓦斯燈に、瓦斯燈から電燈にと、絶えず明るさを求めて行き、僅かな蔭をも拂ひ除けようと苦心をする」(18)。

実際に、ジュール・ミシュレは『民衆』(一八四六年)で、ガス灯による屋内の屋外化に関して次のように叙述している。「光の氾濫するこれらの巨大な新築の工場は、薄暗い住居の陰影に慣れた目を痛めつける。そこには思索に浸れる薄暗さがなく、夢想に耽れる隅の暗がりもない。この照明は、いかなる幻想も許さない。絶えず冷酷に、現実を忘れるなと警告する(19)」。

また、エミール・ゾラは『獲物の分け前』(一八七一年)で、ガス灯による屋内の屋外化に関して次のように描述している。「ガスランプの炎は、弱くされていた。〔…〕しかし、ボーイの親指の一押しでガスの炎は強くなった。天井の陰影は消え去り、部屋は強烈な光で満たされ、若い娘の頭の真上に降り注いだ(20)」。

さらに、ポール・ヴィリリオは『不動の極』(一九九〇年)で、電灯による屋内の屋外化に関して次の証言を引用している。「スイッチを押した時、最も奇妙だったのは、光が私の背後で溢れ出したことでした(21)」。

そして、ピエール=ジャケス・エリアスは『誇りの馬』(一九七五年)で、電灯による屋内の屋外化に関して次のように回想している。「母親が初めてスイッチを押した晩は、私達はほとんど食事どころではなかった。それほど、電灯は家の中を明るくした。家自体が非常に大きく見え、石油ランプを囲んで仕事をする習慣を持つ私達には大き過ぎるように見えた(22)」。

5 近代照明による美意識の変容

こうした近代照明は、従来の自然照明に馴染んだ古い心性の持主には非常に不評である。彼等は、まず近代照明自体の発光の苛烈性や、旧来の素朴な火焔やそれが作り出す陰翳による情緒が失われることを批判する。その非難は、屋内は勿論、屋外で近代照明が用いられる場合にも向けられる(23)。

事実、エドガー・アラン・ポーは『家具の哲学』(一八四〇年)で、ガス灯について次のように嫌っている。「私達は、ガス灯やガラスに酷く狼狽する。ガス灯は、屋内では全く受け入れられない。ガス灯の震える強烈な光は、不快感を催させる。脳と目を持つ人なら誰でも、そんなものを使用することは拒絶するだろう(24)」。

また、ロバート・ルイス・スティーヴンソンは「ガス灯の弁」(一八七八年)で、電灯について次のように嫌悪している。「今や、電気という言葉は危険な響きを持つ。今やパリでは、パサージュ・デ・プランスの入口、オペラ座の玄関前、フィガロ新聞社のあるドルオ通りに、人の目にとって不快で不気味で醜悪な新種の都会の星が夜毎に輝いている。悪夢の光だ! こんな光は、殺人犯や国賊の頭上、あるいは精神病院の廊下だけで輝くべきだ。これは、恐怖を高める恐怖の光だ(25)」。

これに対し、こうした近代照明は、それに順応する新しい心性の持主には極めて好評である。彼等は、まず近代照明の強力で自由自在な照明能力や、清潔で中性的な明澄性を賞賛する。その賛美は、やはり屋外は勿論、屋内で近代照明が用いられる場合にも向けられる。

実際に、ギー・ド・モーパッサンは「悪夢の夜」で、ガス灯について次のように誉めている。「星々からガス灯に至るまで、軽やかな大気の中で全てが明るかった。上空でも街中でも多くの光が輝いていたので、暗闇さえも明るく見えた。煌めく夜は、太陽の真昼よりも楽しげである(26)」。

また、ポール・モランは『一九〇〇年』(一九〇〇年)で、その年の第五回パリ万博の電気館の電灯について次のように称えている。「電気は、進歩であり、貧者にも富者にも詩情である。電気は、照明を溢れさせる。電気は、偉大な『合図』である(27)」。

さらに、ユリウス・マイヤー=グレーフェも、同じ第五回パリ万博の電気館の電灯について次のように賞讃している。「石膏が、虹色に輝く水晶に変化した。童話に出てくる建物のように、美しくて雄大だ(28)」。

そして、アーネスト・ヘミングウェイは「清潔な照明の良い場所」(一九二六年)で、電灯について次のように賞揚している。「ここは、清潔で快適なカフェだ。〔電気〕照明が十分だ。この照明が、とても良い〔括弧内引用者〕(29)」。

ここで興味深いことは、こうした近代照明が現実に対象の外観を変調した事実である。

例えば、ヴォルフガング・シヴェルブシュは『光明』で、近代照明による対象外観の変調について次のように考察している。「電灯が解消したのは、家庭の団欒の場だけではない。電気の光の灯る、というより電気の光の溢れる部屋の見え方全体も変化させた。第一に、従来の明かりの強さに合わせた内装が変色して見えた(30)」。

また、ラズロ・モホリ=ナギは『運動における視覚』(一九四六年)で、近代照明による対象外観の変調について次のように洞察している。「今日、私達の生活の大部分は電灯で営まれており、電気光線の組成とスペクトルは太陽光線のそれとは異なるので、良く知られている古典的な色彩調和の効果は様々な変容を被らねばならないだろう。色彩のあるもの、衣服、襞、その他のあらゆる陰影は、電灯の影響により変調させられた(31)」。

6 近代絵画と近代照明(1)

このように、近代照明は、その光源の科学的技術革新による発光の強力化・規則化により、屋内外の自然で不均斉な具象的陰影空間を追放し、光の充溢する脱自然的で均斉な抽象的照明空間を創出する。また、近代照明は、屋内外の対象の形体をより一層抽出し平坦化すると共に、その色彩をより一層単純化し変調する。こうした抽象的・脱自然的な近代照明による視覚の変容は、近代絵画における抽象的・脱自然主義的な形態・色彩表現と非常に呼応的である。

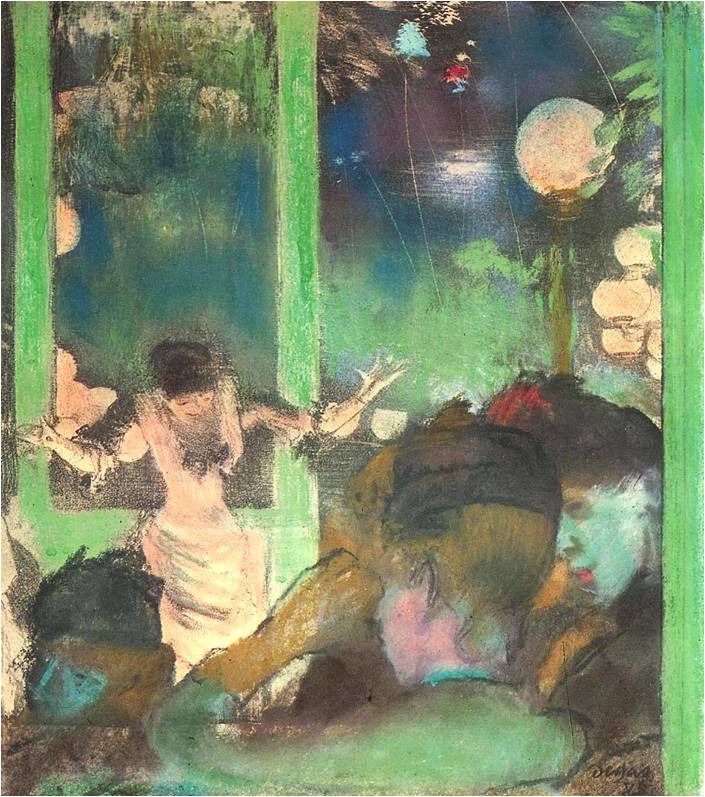

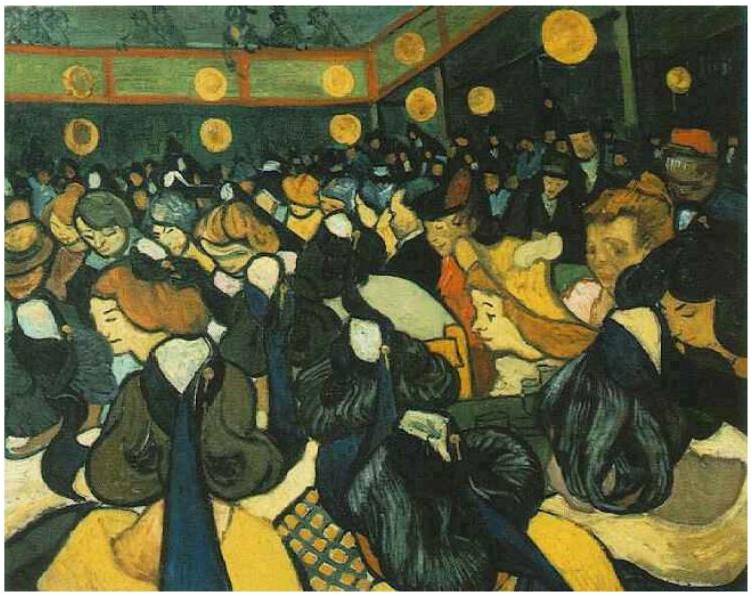

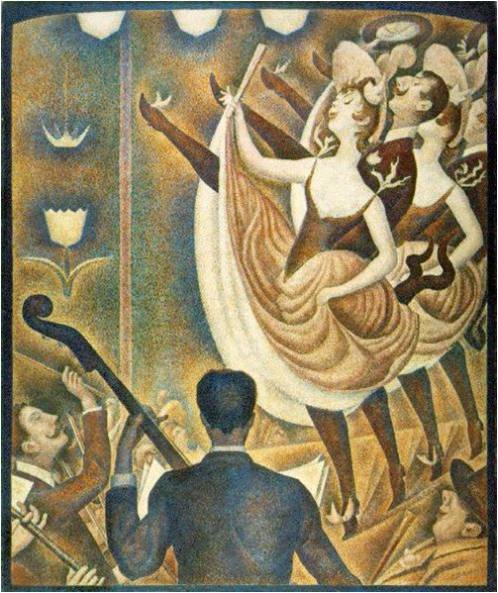

現に、近代絵画における素描・彩色の抽象化・脱自然主義化を促進した、印象派の先輩エドゥアール・マネ(図1)、印象派のエドガー・ドガ(図2)、後印象派のフィンセント・ファン・ゴッホ(図3)、新印象派のジョルジュ・スーラ(図4)、一九世紀末の画家アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック(図5)、未来派のウンベルト・ボッチョーニ(図6)等は、近代照明により照出された屋内空間を描いている。

ここで注目すべきは、これらの作品がいずれも、近代照明が演出する夜の社交的な盛り場の祝祭的昂揚感を表現している点である。このことから、これらの画家達は全て、既に近代照明による心性の変容を経験し、それを肯定的に受容していると推測できる。

図1 エドゥアール・マネ 《フォリー・ベルジェールの酒場》 1882年

図2 エドガー・ドガ 《カフェ・アンバサドゥールのベカ嬢》 1885年

図3 フィンセント・ファン・ゴッホ 《アルルのダンスホール》 1888年

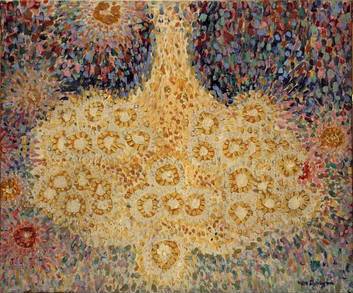

図4 ジョルジュ・スーラ 《シャユ踊り》 1890年

図5 アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック 《ムーラン・ルージュ》 1892年

図6 ウンベルト・ボッチョーニ 《大笑い》 1911年

さらに注目すべきは、これらの作品では、対象は全て、色彩が明瞭に強調されると共に多様に変調している事実である。特に、ドガの《カフェ・アンバサドゥールのベカ嬢》(一八八五年)(図2)と、トゥールーズ=ロートレックの《ムーラン・ルージュ》(一八九二年)(図5)では、どちらも画面右手前の女性の顔色が、近代照明の照明効果によりけばけばしい緑色に変色している。

これに関連して、ラズロ・モホリ=ナギは『運動における視覚』で、近代照明による視覚の変容について次のように分析している。

例えば、赤い光で(もし上手に使われれば白い光でも)照らされた対象は、緑色の影を落とす。〔…〕今日、私達の目は、蛍光灯やネオン管で照らされたミュージック・ホールや、ヴァラエティ・ショーや、サーカスや、バーや、ナイトクラブや、屋外広告の照明で、同様の効果に出会う(32)。なお、このモホリ=ナギの指摘に加えて、白熱ガス灯は青白い光で対象を染め上げ、ネオン灯は光を自由に彩色する。これらには、さらに光を随意に着色する照明器具用色ガラスの普及も加味されることを付言しておこう。

これらのことから、こうしたドガやトゥールーズ=ロートレックの一見非現実的な色彩表現は、正に現実の近代照明による視覚の変容の反映を推定できる。特に、ここではそうした一見異常で脱自然主義的な彩色が、画家の単なる空想的想像力の産物ではなく、同時代の日常的な客観世界に出現した新しい視覚現象の反映である点が非常に重要である。

さらに、こうした近代照明による視覚の変容に基づき、彩色・素描の反客観化・主観化を大きく発展させたのが、フォーヴィズムと考えられる。

例えば、ポール・ヴィリリオは『今起きていること』(二〇〇二年)で、フォーヴィズムと近代照明について次のように示唆している。

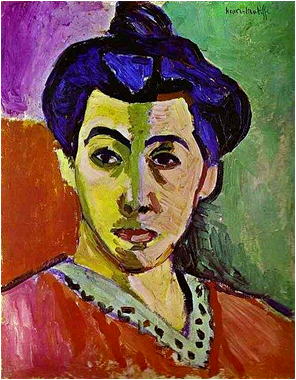

同様に、明敏な美術愛好家ならば、ファン・ゴッホ(シニャックは「狂気の奇才」と呼ぶ)や、その後のフォーヴィズムの創始者達は、もしガス灯や電灯という工業照明の光――地中海の燦々たる陽光と競い合うような光――がなければ一体どのように絵を描いただろうか、と自問するだろう(33)。事実、フォーヴィズムのアンリ・マティスは、光に対する自らの感受性の鋭敏さと、その自分の作品への反映について、「常に、私は光とその詩情に心惹かれている(34)」と証言し、「常に、私は自分が熟視する画題に降り注ぐ光の性格に強く心惹かれている(35)」と公言している。

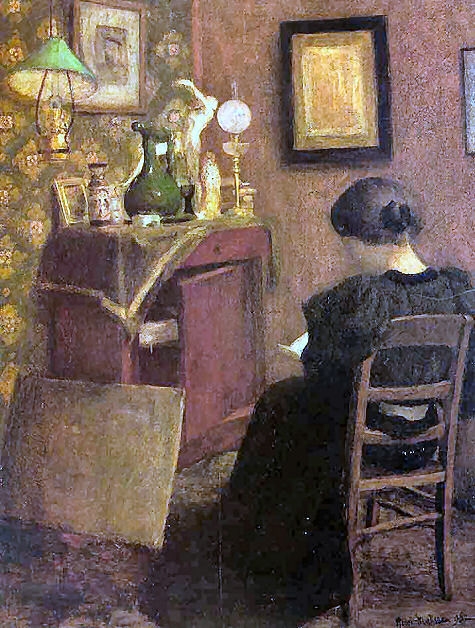

その上で、実際にマティスは、近代照明に照らし出された対象や人物を、《読書する女》(一八九四年)(図7)や、《シルクハットのある室内》(一八九六年)(図8)等で描写している。そうであれば、その後に制作された《果実とコーヒーポット》(一八九九年)(図9)等における対象の脱自然主義的な原色的変調に、そうした近代照明による視覚の変容が影響している可能性は決して皆無ではない。

図7 アンリ・マティス 《読書する女》 1894年

図8 アンリ・マティス 《シルクハットのある室内》 1896年

図9 アンリ・マティス 《果実とコーヒーポット》 1899年

また、同じくフォーヴィズムのキース・ヴァン・ドンゲンについて、ギョーム・アポリネールは「ヴァン・ドンゲン」(一九一八年)で、「あの宝石のように貴重な電光の奇妙な輝きを、あの官能的詩情と自然主義の混合を、いかに定義すべきか?(36)」と問い、次のように讃美している。「この色彩画家は、初めて電灯から鋭い輝きを抽出し、それを色合いに加味した。ここから、陶酔や、眩惑や、震動が生まれ、色彩は異常な個性を保持しつつ、昂揚し、熱狂し、恍惚とし、蒼白になり、失神するが、陰影という観念だけは決して失わないのである(37)」。

現実に、ヴァン・ドンゲンは、近代照明やそれに照出された対象や人物を描く煌びやかな夜の舞踏会等の作品を多数描出している(図10・図11・図12)。そうである以上、これらの作品における対象の脱自然主義的な原色的変調に、やはりそうした近代照明による視覚の変容が反映している可能性は決して皆無ではない。

図10 キース・ヴァン・ドンゲン 《シャンデリア、ムーラン・ド・ラ・ギャレット》 1905-06年

図11 キース・ヴァン・ドンゲン 《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》 1904年

図12 キース・ヴァン・ドンゲン 《ムーラン・ド・ラ・ギャレット》 1904-06年

さらに、ほぼ同時期に描かれた、マティスの《マティス夫人(緑色の線)》(一九〇五年)(図13)と、ヴァン・ドンゲンの《帽子の女》(一九〇六年)(図14)等では、ドガやトゥールーズ=ロートレックの作例と同じく、描かれた女性の顔色が、人間本来の肌色ではなく、毒々しい緑色に変色している。既に、マティスやヴァン・ドンゲンが、近代照明に照射された対象や人物を描き、確かに近代照明による視覚の変容を経験していると推定される以上、ここでもやはり、そうした一見異常で脱自然主義的な彩色が、画家の単なる架空的想像力の所産ではなく、同時代の一般的な客観世界に現出した新しい視覚現象の感化である可能性は決して皆無ではない。

そして、そうであれば、従来ほぼ全く指摘されてこなかったが、一九〇五年に台頭するフォーヴィズムは、その様々な成立要因の一つとして、こうした近代照明による対象の脱自然的な原色的変調を客観的に描写する中で、画面の表面上の反客観的・脱自然主義的な色彩効果に触発されて次第に彩色の主観化を促進し、それに伴い素描の主観化も推進した可能性を指摘できる。

図13 アンリ・マティス 《マティス夫人(緑色の線)》 1905年

図14 キース・ヴァン・ドンゲン 《帽子の女》 1906年

ちなみに、フォーヴィズムと同時代の画派である、未来派のウンベルト・ボッチョーニ(図6)、カルロ・カッラ、ルイジ・ルッソロ、ジャコモ・バッラ、ジーノ・セヴェリーニもまた「未来派絵画技術宣言」(一九一〇年)で、近代照明による人間の顔色の脱自然主義的な原色的変調を次のように称揚していることを付記しておこう。

私達には、一人の人間の苦痛は、電灯の苦痛と同じほど興味深い。電灯は、色彩の最も悲痛な表現で、苦悶し、煩悶し、叫喚する。〔…〕私達の生活は、紛れもなく夜間で二倍化されているのに、どうして未だに人間の顔を薔薇色に見ることができるだろうか? 人間の顔は、黄色であり、赤色であり、緑色であり、青色であり、紫色である(38)。これに加えて、現実に近代照明の変色効果に合わせて彩色を調整した作品も実在する。実際に、マルセル・デュシャンは次のように述べている。

図15 マルセル・デュシャン 《チェス・プレイヤーの肖像》 1911年

おわりに

以上のように、近代照明は「有機的自然の限界からの解放」を発生させ、人間に様々な心性の変容を生起させる。そして、そうした脱自然的な近代照明よる心性の変容は、近代絵画における脱自然主義的な形態・色彩表現と極めて照応的である。

勿論、改めて強調するまでもなく、絵画表現の成立背景を唯一つの要因だけに機械的・決定論的に還元することはできない。しかし、他にも複数ある様々な成立要因の一つとして、近代絵画における素描・彩色の脱自然主義化に、同時代に出現した新しい視覚的現実である脱自然的な近代照明による視覚の変容の反映を推論することは十分に可能である。そのことから、まず近代絵画における形態の抽象化・自由化や色彩の純粋化・恣意化には、現実に普及する強烈で規則的な近代照明が直接的・間接的に影響を与えた可能性を指摘できる。

少なくとも、近代照明が一般社会に広まるにつれて、自然状態よりも鮮明な照明空間が人々の日常生活に浸透し、全体的により明瞭な色彩を欲求する心性が幅広く涵養されたことは確かである。そうであれば、次第に固有色に固執する旧来の陰鬱なアカデミズム的色彩表現が不自然で時代遅れとして敬遠される一方、原色を多用する自由で明快な新しい前衛的色彩表現が、広く人々に新たな環境適合的絵画表現として支持される状況が現実に到来したことも疑いない。そうした多様かつ複層的な様相においてこそ、近代照明は近代絵画における抽象主義・脱自然主義に影響を与えた可能性が高いと主張できる(39)。

註

引用は適宜、既訳のあるものは参考にして拙訳している。

(1)ヴェルナー・ゾンバルトは、「近代技術」の性格を「有機的自然の限界からの解放」と定義する。これは、古来「科学」と「技術」は分離していたのに対し、いわゆる科学革命以後の「有機的自然の限界からの論理的解放」を特徴とする「近代科学」が技術と結合することで、従来の技術とは異質な「有機的自然の限界からの物理的解放」を特徴とする「近代技術」が成立したとする解釈である。Werner Sombart, Die Zähmung der Technik, Berlin, 1935, p. 10. 邦訳、W・ゾンバルト「技術の馴致」『技術論』阿閉吉男訳、科学主義工業社、一九四一年、一四頁。

(2)なお、ガラス建築と近代照明は、いずれも最初は非日常的な最新技術の祭典である万国博覧会で登場した後、技術革新による生産・流通の加速化・大量化と、それに伴う価格の低廉化により、徐々に公共空間から一般家庭へと日常化する点でも共通している。

(3)Reyner Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, London, 1969, p. 70. 邦訳、レイナー・バンハム『環境としての建築――建築デザインと環境技術』堀江悟郎訳、鹿島出版会、一九八一年、七一頁。

(4)Ibid., p. 55. 邦訳、同前、五六頁。

(5)勿論、厳密に分類すれば、ガス灯と電灯の光の性質には様々な差異も存在する。しかし、本稿の主題は、ガス灯と電灯の光の性質の差異を論じることではなく、古来の自然照明と新式の近代照明の光の性質の画期的・革命的変化こそを明らかにすることである。その目的に限定するため、本稿ではガス灯と電灯を共に近代照明として範疇化している。

(6)Wolfgang Schivelbusch, Lichtblicke: Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert, München, 1983, p. 55. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『闇をひらく光――一九世紀における照明の歴史』小川さくえ訳、法政大学出版局、一九八八年、五六頁。

(7)Quoted in Schivelbusch, Lichtblicke, p. 22. 邦訳、シヴェルブシュ『闇をひらく光』一四頁に引用。

(8)Quoted in Schivelbusch, Lichtblicke, p. 54. 邦訳、シヴェルブシュ『闇をひらく光』五四頁に引用。

(9)Alain Beltran/Patrice A. Carré, La Fée et la servant: la société française face à l’électricité, XIXe-XXe siècle, préface d’Alain Corbin, Paris, 1991, p. 9. 邦訳、A・ベルトラン/P・A・カレ『電気の精とパリ』アラン・コルバン序文、松本栄寿・小浜清子訳、玉川大学出版部、一九九九年、四頁。

(10)Ibid., p. 7. 邦訳、同前、二‐三頁。

(11)Quoted in Schivelbusch, Lichtblicke, p. 171. 邦訳、シヴェルブシュ『闇をひらく光』一八六頁に引用。

(12)Quoted in Schivelbusch, Lichtblicke, p. 113. 邦訳、シヴェルブシュ『闇をひらく光』一二一頁に引用。

(13)Quoted in Walter Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982; Dritte Auflage, 1989, pp. 706-707. 邦訳、ヴァルター・ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』今村仁司・三島憲一訳者代表、岩波書店、一九九四年、二七六頁に引用。

(14)La Fée et la servant, préface d’Alain Corbin, p. 8. 邦訳、『電気の精とパリ』アラン・コルバン序文、四頁。

(15)Wolfgang Schivelbusch, Licht, Schein und Wahn: Auftritte der elektrischen Beleuchtung im 20. Jahrhundert, Berlin, 1992, p. 78. 邦訳、ヴォルフガング・シヴェルブシュ『光と影のドラマトゥルギー――二〇世紀における電気照明の登場』小川さくえ訳、法政大学出版局、一九九七年、一四〇頁。

(16)Quoted in Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), p. 706. 邦訳、ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』二七五頁に引用。

(17)Quoted in Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), p. 706. 邦訳、ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』二七五頁に引用。

(18)谷崎潤一郎「陰翳礼讃」『谷崎潤一郎全集(二〇)』中央公論社、一九六八年、五四七頁。

(19)Jules Michelet, Le peuple, Paris, 1846, p. 85.

(20)Emile Zola, “La Curée” (1871), in Œuvres complètes, V, Paris: Nouveau monde, 2003, p. 120. 邦訳、エミール・ゾラ『獲物の分け前』伊藤桂子訳、論創社、二〇〇四年、一六〇頁。

(21)Paul Virilio, L’inertie polaire, Paris, 1990, p. 126. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『瞬間の君臨――リアルタイム世界の構造と人間社会の行方』土屋進訳、新評論、二〇〇三年、一六九頁。

(22)Pierre-Jakez Hélias, Le cheval d’orgueil: mémoires d’un Breton du pays bigouden, Paris, 1975, p. 480.

(23)勿論、近代絵画の推進者が全て近代照明に肯定的だった訳ではない。例えば、後印象派のポール・セザンヌは一九〇二年九月一日付ポール・コニル宛書簡で、近代照明について次のように嘆いている。「私は、エスタブロンと、昔は絵のようにとても美しかったエスタックの海岸を完全に覚えています。不幸にも、人が進歩と呼ぶものは二足動物の侵略に他ならず、ガス灯で――そしてもっと悪いことには――電灯で、海岸を完全に醜悪に変貌させるまで止まらないのです。何という時代に、私達は生きているのでしょう!」(Paul Cézanne, Correspondance, recueillie, annotée et préfacée par John Rewald, Paris, 1978, p. 290. 邦訳『セザンヌの手紙』ジョン・リウォルド編、池上忠治訳、美術公論社、一九八二年、二二九頁)。また、ジョアシャン・ガスケは『セザンヌ』(一九二一年)で、セザンヌの近代照明に対する慨嘆を次のように報告している。「エクスは、どこに行ったのでしょうか。私とゾラとバイユの古いエクスは、古い城外町の心地好い街路は、石畳の隙間の草は、灯油ランプは……。そう、灯油照明、いわゆるリ・ファナウ。あなた達の残酷な電灯は、神秘性をぶち壊しにしますが、私達の古いランプは、神秘性に黄金の輝きを与え、想いに満ちたものにし、生命を与えていたのです、レンブラントみたいに……」(Joachim Gasquet, Cézanne, Paris, 1921, p. 13. 邦訳、ガスケ『セザンヌ』與謝野文子訳、岩波文庫、二〇〇九年、二三頁)。その一方で、同じ近代技術でも、セザンヌは蒸気鉄道や写真については非常に愛用し、両者からそれぞれ視覚の変容を受けた可能性が高い(第三章・第一三章を参照)。これらのことは、近代絵画を推進した近代技術による心性の変容には様々な種類があり、近代絵画の推進者の個々人の内部においてはそうした多様な心性の変容に対し個別に好悪もありえたことを示唆している。

(24)Quoted in Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), p. 707. 邦訳、ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』二七七頁に引用。

(25)Robert Louis Stevenson, “A Plea for Gas Lamps” (1878), in The Works of Robert Louis Stevenson, II, New York, 1974, p. 206. 邦訳、スティーヴンスン「瓦斯燈の辯」『若い人々のために』岩田良吉訳、岩波文庫、一九三七年、二二四頁。

(26)Quoted in Benjamin, “Das Passagen-Werk,” in Gesammelte Schriften, V (2), p. 707. 邦訳、ベンヤミン『パサージュ論(Ⅲ)』二七六頁に引用。

(27)Paul Morand, 1900, Paris, 1931, p. 76.

(28)Quoted in Schivelbusch, Licht, Schein und Wahn, p. 13. 邦訳、シヴェルブシュ『光と影のドラマトゥルギー』二頁に引用。

(29)Ernest Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place” (1926), in The Complete Short Stories of Ernest Hemingway, New York, 1987, p. 290. 邦訳、アーネスト・ヘミングウェイ「清潔な照明の好いところ」『ヘミングウェイ短篇集』谷口陸男訳、研究社出版、一九五七年、一一〇頁。

(30)Quoted in Schivelbusch, Lichtblicke, p. 171. 邦訳、シヴェルブシュ『闇をひらく光』一八六‐一八七頁に引用。

(31)László Moholy-Nagy, Vision in Motion, Chicago, 1946; 7th printing, 1965, p. 161. 邦訳、L・モホイ=ナジ「ヴィジョン・イン・モーション(13)」阿部公正訳、『SD』(第二一一号)、鹿島出版会、一九八二年四月号、六八頁。

(32)Ibid., p. 161. 邦訳、同前、六八頁。

(33)Paul Virilio, Ce qui arrive, Paris, 2002, p. 66. 邦訳、ポール・ヴィリリオ『自殺へ向かう世界』青山勝・多賀健太郎訳、NTT出版、二〇〇三年、九一‐九二頁。

(34)Henri Matisse, Écrits et propos sur l’art, Paris, 1972, p. 103. 邦訳、マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、一九七八年、一二五頁。

(35)Ibid., pp. 102-103. 邦訳、同前、一二四頁。

(36)Guillaume Apollinaire, “Van Dongen” (1918), in Œuvres complètes de Guillaume Apollinaire, Paris: André Balland et Jacques Lecat, 1966, p. 450. 邦訳、ギョーム・アポリネール「ヴァン・ドンゲン」白井浩司訳、『アポリネール全集』鈴木信太郎・渡邊一民編、紀伊国屋書店、一九六四年、八八四頁。

(37)Ibid., p. 449. 邦訳、同前、八八三頁。

(38)Umberto Boccioni, Carlo Dalmazzo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, “La pittura futurista: Manifesto tecnico” (1910), 『未来派:1909‐1944』展図録、エンリコ・クリスポルティ/井関正昭構成・監修、諸川春樹翻訳監修、東京新聞、一九九二年、一一四頁(邦訳一一六頁)。

(39)フランスでは、ガス灯は一九世紀初頭から実用化され、一八五〇年代から七〇年代にかけて急速に普及が進む。従来、この時期に印象派が固有色の否定を推進したのは、チューブ入り絵具の発明で屋外写生が可能になり明るい外光の視覚効果に関心を持ったためと説明されてきたが、ドガの実例が示すように、それに加えてガス灯による視覚の変容からも直接的・間接的に影響を受けたと推定される。チューブ入り絵具もまた近代技術の産物であり、近代技術による心性の変容の絵画表現への反映は、単一でも単純でもなく多様で複合的と捉えるべきだろう。なお、福間美由紀は『印象派とその時代』展図録(二〇〇三年)で、ガス灯が自然主義的美学から象徴主義的美学への美意識の変容をもたらしたと指摘している。それに加えて、本稿はさらに近代照明は抽象主義的美学への美意識の変容ももたらしたと主張するものである。「一九世紀後半パリにおいて、夜はもうひとつの昼でもあった。太古の焔の末裔である蝋燭やランプから、一九世紀初頭に近代照明の幕開けを告げたガス燈、二〇世紀の電気時代を予告するアーク灯まで、適材適所に色、形、強さの異なる光が、自然の闇を人為に照らしていた。かつて一八世紀、「啓蒙の世紀」(Siècle des Lumières)の中心地として「光の都市」(Ville lumière)と呼ばれたパリは、一世紀後、世界的な人工照明の中心地としてその地位に返り咲いたのである。西欧の文化的中枢都市を自負するパリにとって、人工照明による美観は、街路や公園の整備と同様、その身に纏うべき重要な自己演出術のひとつだったともいえる。ガス燈は、鉄道と同様、近代西欧の産業革命の象徴であった。フランスにおいては、一八一七年実用化以後、一八六〇年頃に漸く最盛期を迎えた。一八六一年『ガス燈煌くパリ』の著者ジュリアン・ルメは述べている。「どこを向いても燦然と輝く商店、豪華な飾り窓、金箔で飾られたカフェ、片時も消えることのないイリュミネーション」。「夜の街路のそぞろ歩きほど楽しいものはない」。裸火をくべたガス燈は、一九世紀の夜歩き文化と不可分に発達した世俗の祝祭照明であった。また、一八八〇年代後半既に電気の恩恵を享受しつつあった人々にとっては、新旧の狭間で揺れる光、朧な灯で仄めかしの美学を体現する象徴的な光でもあった。一九世紀後半、都市改造計画以来のパリのダイナミックな再生劇は、都市空間のスペクタクル性と共に、人工照明の近代的な美を画家たちに再発見させた。マネ、スーラ、ドガらが描いた劇場場面には、時に詩的に、時に科学的に、それぞれ個性豊かな人工照明が煌く。自然光から人工照明へ――一九世紀西欧絵画の内と外において、光環境は大きく変化した。それを絵画作品の中に探るとき、当時の照明文化史的背景と共に、自然主義的美学から象徴主義的美学へ、近代の美的感性の移ろいそのものを我々は再認識するのではなかろうか」(三浦篤・中村誠監修『印象派とその時代――モネからセザンヌへ』美術出版社、二〇〇三年、二七四‐二七五頁)。

本稿は、2011年2月12日に京都精華大学で開催された意匠学会第205回研究例会で口頭発表した「抽象絵画と近代照明――S・ギーディオン、L・モホリ=ナギ、G・ケペッシュ、R・バンハム、W・シヴェルブシュを手掛りに」を加筆修正したものである。

第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章 第13章 第14章 第15章