|

|

吉川霊華 《羅浮仙》

|

小川竹生 《枝垂梅》

|

片山牧羊 《桃花遊禽》

|

寺島春響 《梅に目白》

山口玲熙 《桃に四十雀》

山元櫻月 《梅に雛》

|

|

竹原啁風 《木瓜に目白》

|

片山牧羊 《梅に雀》

|

|

|

永田春水 《紅梅遊禽》

|

竹原嘲風 《梅に百舌鳥》

|

|

高木保之助 《長春》

|

時田直善 《黄連雀》

|

落合朗風 《竹》

|

森戸国次 《竹に目白》

|

|

藤田嗣治 『Propos d'un intoxique』挿絵

|

藤井霞郷 《午睡》

|

|

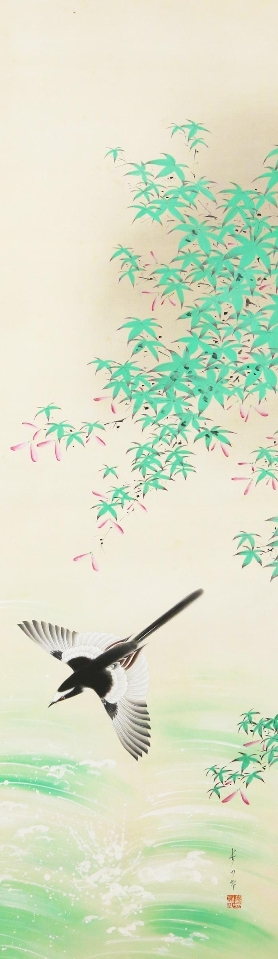

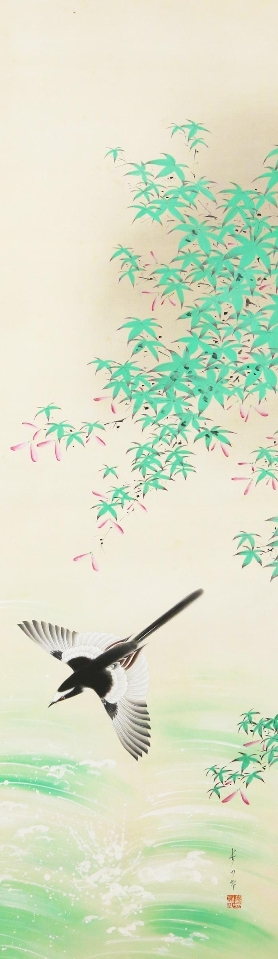

松本紫水 《松に尾長鳥》

福田翠光 《青楓に小禽》

|

|

平岩長四郎 《渓間飛鳥》

|

榛沢菱花 《青楓に鶺鴒》

|

大里宗之 《水辺に小禽》

小林三季 《蓬莱山》

井上恒也 《木葉鳥》

|

長野草風 《花卉》

|

時田直善 《花卉》

松本姿水 《朝顔》

|

佐藤永芳 《風景》

|

落合朗風 《笹》

落合朗風 《竜胆》

|

片山牧羊 《風景》

|

竹原啁風 《果物》

|

野口駿尾 《南洋遊禽》

片山牧羊 《雀と枇杷》

海野旭世 《天南星》

|

海野旭世 《林檎と胡桃》

海野旭世 《無花果》

海野旭世 《赤蕪》

海野旭世 《柿》

松本姿水 《柿》

|

吉川霊華 《秋園友来》

|

海野旭世 《秋山》

|

|

田中針水 《菊》

高木保之助 《桔梗に天道虫》

|

海野旭世 《泰山木に尾長》

|

川船水棹 《秋草に小禽》

|

橋本静水 《楓に小禽》

|

榛沢菱花 《秋草に雀》

|

松久休光 《落葉に小禽》

片山牧羊 《枯蓮に鶺鴒》

|

小島一谿 《渡月橋》

|

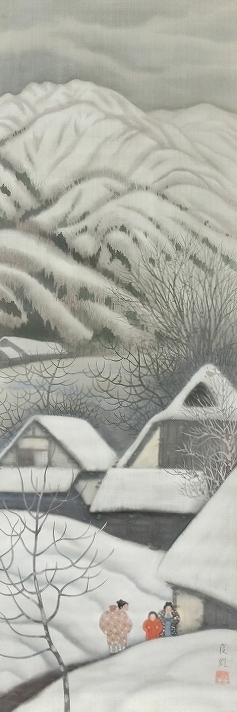

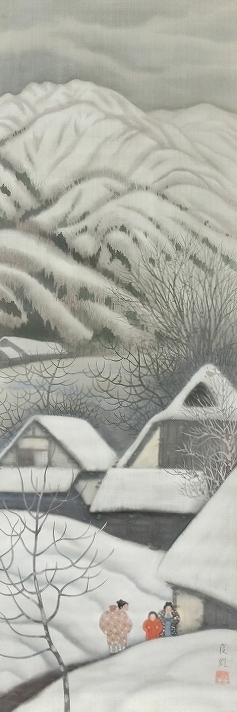

藤井霞郷 《雪村風景》

|

|

森山麦笑 《雪梅に常鶲》

|

このウェブ・ギャラリーのテーマは、「近代日本美術における自然観」である。

川上冬崖(1828-1881)、近藤正純(?-?)、吉川霊華(1875-1929)、橋本静水(1876-1943)、野口駿尾(1881-1946)、長野草風(1885-1949)、藤田嗣治(1886‐1968)、松本姿水(1887-1972)、川船水棹(1887-1980)、永田春水(1889-1970)、山元櫻月(1889-1985)、岸田劉生(1891-1929)、高木保之助(1891-1941)、小林三季(1892-1971)、山口玲熙(1894-1979)、福田翠光(1895-1973)、井上恒也(1895-1979)、落合朗風(1896-1937)、竹原嘲風(啁風)(1897-1947)、寺島春響(1898-1946)、藤井霞郷(1898-1949)、松久休光(1899-1956)、小島一谿(1899-1974)、片山牧羊(1900-1937)、森山麦笑(1901-1946)、田中針水(1902-1979)、榛沢菱花(1903-1935)、森戸國次(1904-1991)、時田直善(1907-2000)、佐藤永芳(1909-1969)、小川竹生(1914-1978)、海野旭世(1914-1979)、大里宗之(1961-)。

いずれも明治・大正から昭和にかけて、客観的再現描写に大いに秀でるのみならず、優れた独創的想像力を発揮した画家達である。

印象派以降の最新の西洋美術の影響を受けつつ日本の造形表現を鮮やかに革新したことや、世俗の成功よりも美の純粋な追求に人生全てを捧げたことでも共通している。

興味深いのは、そうした彼らの美意識が――おそらく彼ら自身はそれほど明確に意識しなくても――画題上は共通して大いなる自然への親しみや信頼を表現していることである。

ここに、何よりも大自然との共感に深い美的感情を抱く、日本人の伝統的美意識の新たな反映を見て取ることができる。

その日本の風土に深く根差した素朴な美意識は、日本画や洋画というジャンルの垣根を軽やかに超えるのである。

(2016年12月4日記)

|

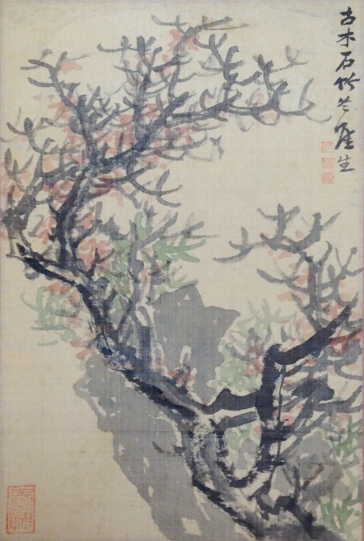

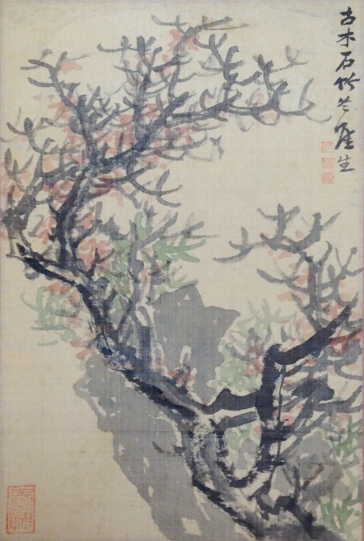

川上冬崖 《花卉》

川上冬崖 《古木石竹》

|

川上冬崖 《温雲山叫畫眉》

|

|

近藤正純 《富士四題》

|

川上冬崖(1828‐1881)は、幕末から明治初期にかけて活躍した画家・図画教育者である。

最初は幕臣として江戸幕府の西洋文化研究機関・蕃書調所で西洋画法を研究し、明治維新後は画塾・聴香読画館で後進洋画家の指導に当たると共に、明治政府の陸軍兵学寮の参謀本部地図課に出仕して西洋式地図製作の草分けの一人となった。

上掲の冬崖の《花卉》に描き込まれている文字は、「葵亥仲暑写於洋 主(あるいは置)官報 冬崖生」と読解できる。

まず、「葵亥」は「文久3(1863)年」、「仲暑」は「7月」を意味する。つまり、この作品が描かれた時代は、ペリーの黒船来航から10年後、明治維新の5年前で、幕末の動乱期である。

ちょうど、この2ヵ月前の5月には長州藩が下関で外国商船を砲撃し、同じ7月には薩英戦争が勃発している。正に、欧米列強の軍事力を実際に経験して攘夷の実施が不可能だという認識が生まれ、開国へと舵が大きく切り替えられる激動の転換期に当たる。

次に、「写於洋」は「洋(という場所)でこの絵を写生した」という意味である。「洋」一文字だけの地名はなく、広く「海」を意味するとしても「洋」と書く必然性がない。

そこで一番可能性のある手掛かりは、冬崖が勤めていた「蕃書調所」が前年の文久2(1862)年6月15日以来「洋書調所」と改称されていることである。すなわち、これを一文字で「洋」と略し、「洋」書調所でこの絵を描いたと記録したと考えるのが一番妥当であろう。

元々、冬崖は南画家でありながら、「蘭学にあらざれば将来なすに足らずとなし、密かに蘭学を学び日夜専攻怠らず」(『洋風美術家小伝』)としていち早く西洋画法に取り組んだ画家である。

彼にとって、西洋画法の研究(手本のみならず画材すらなかった)は、絵を写実的に描くためはもちろん、欧米列強の脅威に対抗するために西洋文明の摂取に努める国家事業という意味合いもあったはずである。

これらのことから、この作品は、そうした緊迫した時代に、洋書調所の絵画部門・画学局における西洋画法研究の一環として、出役筆頭であった冬崖が自分の得意な南画を通じて何とか西洋画法の立体表現や空間表現を探求しようとしたものとは考えられないだろうか?

なお、「日本油彩画の父」と言われる高橋由一(1828-1894)が蕃書調所画学局に入局して冬崖の部下になったのは、この前年の文久2(1862)年である。

従って、冬崖のこの作品を由一が目にしていた蓋然性は高い。

由一は西洋画法を学ぶために画学局に入局したものの、当時の日本の西洋画法の権威である冬崖でさえ知識も技術も十分ではなかったので、改めて西洋人画家に本式の油彩画を学ぶことを熱望する。

そして、由一はこの3年後の慶応2年(1866年)に横浜居留地の英人チャールズ・ワーグマンに入門し、そこから日本の油彩画の歴史が本格的に始まることになる。

ちなみに、《温雲山叫畫眉》は「壬申」から明治5(1872)年の作と分かる。

この年、冬崖は西洋画法の第一人者として陸軍兵学寮に出仕しているが、生来的な気質はこの作品が示すように南画家だったようである。

**********

近藤正純も、幕末から明治初期にかけて活躍した画家・図画教育者である。

正純もまた、幕末に画学局で世話心得として川上冬崖の指導を高橋由一と共に受け、明治維新後は冬崖と共に陸軍兵学寮に勤務している。

正純は、1874(明治7)年――フランス印象派の第1回展の開催年――には、冬崖と一緒に日本最初期の西洋画法による風景・建築・人物の石版図画教本『写景法範』も陸軍兵学寮から刊行している。

彼の現存作品は数少ないが、靖国神社遊就館の《銃隊式教練沿革図》等が有名である。

上掲の正純の《富士四題》は、泥絵の掛軸作品である。

泥絵とは、西洋絵画の影響を受けて顔料に胡粉等を混ぜ、一点透視遠近法を取り入れつつ対象を写実的に描こうとした洋風画の一種である。

こうした泥絵は、幕末から明治初年にかけて、主に名所図会等で流行した。

本作品も、江戸時代の一般的な画題である「富士山」を四季によって描き分けたものである。

富士山をめぐる4つの風景はそれぞれ西洋画法を巧みに使用しており、公的機関における職業洋画家としての正純の面目躍如たる感がある。

制作年代は不明であるが、ある程度正確に一点透視遠近法を駆使していることから、あるいは明治時代に入ってからの作品かもしれない。

しかし、図画教育者としての実用的・軍事的な画題ではなく、庶民の美意識にも馴染み深い画題である「富士山の四季山水図」であることは、この作品が「図画」というよりも「鑑賞画」として――つまり「技術」というよりも「美術」として――描かれていることを意味している。

そのことは、この作品が「扇面画」や「掛軸」という伝統的な絵画様式を踏襲していることからも分かる。

面白いことに、そうした扇面画的掛軸作品であるにもかかわらず、その表装は西洋画法による精緻な手描きである。つまり、この作品は一種のだまし絵(トロンプ・ルイユ)でもある。

表装部分にまではみ出して描かれている花卉は、そのことをはっきりと示している。

要するに、この作品は、伝統的な画題や絵画様式に基づく「美術」の領域で、新しい西洋画法の客観的再現性という優れた点を強く主張したものであるといえる。

より正確に言うならば、この作品は、公的には図画教育者という「技術者」であった正純が、画家という「芸術家」としても、西洋画法の「技術」的利点を美的に提示しようとしたものであるということができる。

その上で、やはり興味深いことは、そうした造形表現上の革新にもかかわらず、その美意識が選択する画題が、正に生き生きとした自然の風物や、大自然の内に安らう人間の情景――西洋美術が重視する人間理性の偉大さを示す歴史場面や、「死んだ自然(ナチュール・モルト)」を意味する静物ではなく――であることである。

同様のことは、冬崖の《花卉》にも観取できよう。

これらのことが、私達がこうした幕末明治の過渡期的折衷作品に感じる違和感と安堵感の不思議な調和の要因と思われる。

そして、これらのことは、先進的異文化の受容もまた根本的には伝統的感受性に基づいて行われることの一つの実例と指摘できる。

(2016年12月4日記)

|

岸田劉生 《手を描き入れし静物》

岸田劉生 《三生果図》

岸田劉生 《生果三酸》

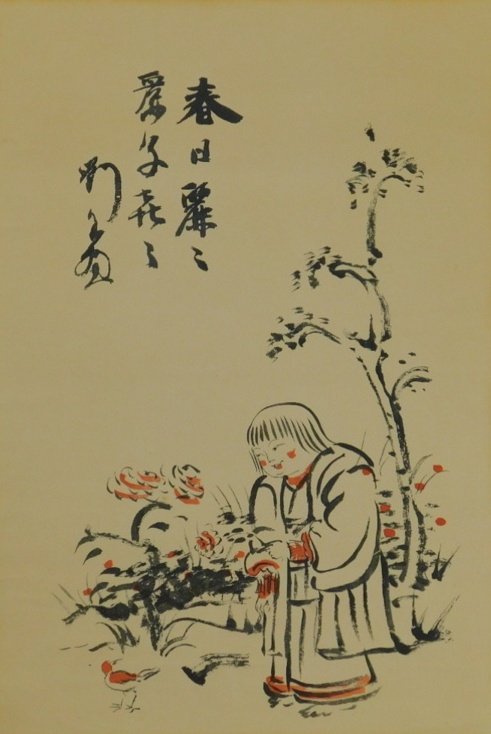

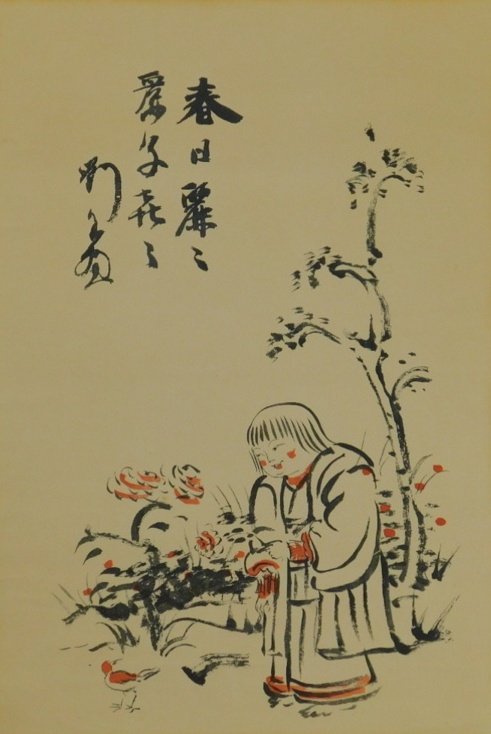

岸田劉生 《春日麗々麗子喜々》

|

岸田麗子 《菊》

岸田麗子 《桃二三輪》

|

岸田劉生 《菊慈童麗子》

岸田劉生 《麗子と村娘》

|

岸田麗子 《薔薇と桃》

|

実は、川上冬崖と岸田劉生は、劉生の父・岸田吟香(1833-1905)を通じてとても縁が深い。

その上、冬崖と劉生は、近代日本美術史における西洋美術受容の観点からはちょうど逆立ちした位置関係にある。

まず、江戸幕府から明治政府に受け継がれた公的洋画研究機関・蕃所調所画学局のトップだった冬崖は、上記のように南画の素養に基づいて西洋画法の輸入に努めた幕末明治の画家であった。つまり、冬崖は日本画から洋画へ移行した画家といえる。

既に見たように、《花卉》(1863年)は、冬崖が暗中模索で西洋画法に取り組んでいた時期の作品である。

そして、その同時代人で、ヘボン式ローマ字で有名なジェームズ・ヘボンの助手として日本最初の和英辞典『和英語林集成』を編纂した岸田吟香は、同じ西洋文明導入の同志として冬崖の親友でもあった。

実際に、冬崖の生家には、『和英語林集成』の印刷のためにヘボンと上海に滞在していた吟香が、文久3(1863)年――正に《花卉》と同年――に冬崖に宛てて現地の美術事情を伝え、「むかふじまはどうです。はやくかへっておそざくらでも見たい。とんだ魚で一盃やりませう、ままよの銀次」と親しく語りかける手紙が現存している。

(ちなみに、吟香は冬崖のみならず、高橋由一、山本芳翠、五姓田義松らの初期洋画家達とも極めて関係が深い。)

一方、大正から昭和初期にかけて活躍した吟香の四男・岸田劉生は、最初は西洋美術の最先端である印象派やポスト印象派に感化され、やがて西洋美術の古典であるルネサンス的リアリズムを追求するようになり、次第に東洋の古典である宋元画や、日本の古典である初期肉筆浮世絵へ回帰していった画家である。

つまり、劉生は洋画から日本画へ移行した画家といえる。

上掲の劉生の木版画《手を描き入れし静物》(1918年)は、ポスト印象派のセザンヌの林檎と高坏を描いた静物画の影響を受け、北方ルネサンス風の写実的な油彩画《手を描き入れし静物》(1918年)の基となり、並行して展開する「麗子像」連作の写実的な油彩画から装飾的な日本画への移行を導いた、ちょうどその画業の転換点に当たる作品である。

実際に、「麗子像」連作の頂点である重要文化財の《麗子微笑》(1921年)では、麗子が林檎を手に持っていることに注目したい。

また、この洋風の木版画の《手を描き入れし静物》を和風に翻案したものが、後の日本画の果実図連作であるといえる。

武者小路実篤に学んだ自己の内心の要求に誠実になる態度が、劉生に最先端の欧米美術であるセザンヌから自らの生活に根差した伝統的な南画へと画風の転換を促した点も面白い。

多分、吟香は冬崖の作品を自宅に所有していたはずであり、自分でも南画を描いたので、劉生はそれらを幼少期に目にしたことがあったと推測される。

もしそうであるならば、それらが「原風景」となって劉生の日本回帰は確実に促進されたと考えることができるだろう。

【参考文献】

秋丸知貴「岸田吟香と近代日本洋画――洋画家岸田劉生の誕生に関する一考察」『LOTUS』第35号、日本フェノロサ学会、2015年、39‐59頁。

秋丸知貴「岸田劉生の写実回帰――大正期の細密描写を巡る一考察」『LOTUS』第36号、日本フェノロサ学会、2016年、35‐51頁。

**********

岸田劉生の長女・岸田麗子(1914-1962)は、父の代表作である「麗子像」連作のモデルとしてあまりにも有名である。

彼女は、長じて画家・女優・作家として活躍した。1962年には伝記『父 岸田劉生』も出版しており、それを読めば彼女がいかに自分の父親とその画業を敬愛していたかがよく分かる。

その麗子に、「菊の花」と「桃の花」を描いた2枚セットの色紙(上掲の《菊》と《桃二三輪》)がある。

そして、極めて興味深いことに、劉生にも麗子が「菊の花」を持つ姿を描いた《菊慈童麗子》(1920年)と、「桃の花」を持つ姿を描いた《麗子と村娘(『白樺十周年記念集』見返し)》(1920年)という作品がある。

劉生の画業を深く熟知している麗子がこの2枚の色紙を描く時に、父親が自分をモデルにして制作したこの2枚の絵画を念頭に置いていたことはまず間違いない。

麗子のユーモアに満ちた人柄と親子愛が偲ばれる、知られざるちょっと良い話である。

(2016年12月4日記)

|

岸田劉生 《巧計能三尺長齢寧百年》

|

「丁卯元旦」から、1927(昭和2)年の正月の作と分かる。

この時、劉生は36歳。

卯年ということで「兎」を、正月ということで吉祥画題の「松」を描いたものと思われる。

劉生自身も卯年生まれなので、この兎は自画像であろう。

劉生は、日本洋画壇の主流である印象派以降の西洋の最新動向の輸入から急速に離脱し、北方ルネサンス、北宋画、南宋画、初期肉筆浮世絵と急展開し、余人の追従を許さない独自の境地を開いたが、生来の癇癪持ちと独善的傾向もあり次第に孤立を深める。

この1927(昭和2)年は、身を持ち崩し作品発表の場所も失っていた劉生のために、旧友武者小路実篤が白樺派の関係者と共に「大調和展」を開催した年。この兎の目つきの鋭さは、新年に当たり再起を志す劉生の意気込みと、1923(大正12)年から用いた印章「隠世造寶」に籠めた自負を感じさせずにはおかない。

文章は、「巧計能三尺長齢寧百年」と読める。

「巧計(kou-kei)」と「長齢(chou-rei)」が韻を踏んで対置され、「三尺」と「百年」が「短い」と「長い」を対比していると考えるならば、大意は「人為は自然に能わず」だろうか?

劉生は、この年の10月29日に「岸田劉生色紙畫会」を興し、主旨で「今度私はかういふ畫会を興しました。別に主旨と申してありませんが、ただ一般の畫会と心持を別に致しまして、本当の私の製作を皆様に御頒ちする事が出来れば本懐に存じます」と述べている。

したがって、同時期のこの色紙にも劉生の「本当の私の製作」が表現されていると言って過言ではないだろう。

劉生は、この2年後に急死するので早すぎる「晩年作」である。

しかし、その可能性の中心は今なお評価と再考に値する。

(2019年11月9日記)

|